∣ 西周中期(约公元前10世纪中叶-前9世纪中叶) ∣

∣ 1975年陕西省宝鸡市岐山县董家村出土 ∣

∣ 现收藏于陕西历史博物馆 ∣

∣ 西周中期(约公元前10世纪中叶-前9世纪中叶) ∣

∣ 1975年陕西省宝鸡市岐山县董家村出土 ∣

∣ 现收藏于陕西历史博物馆 ∣

五祀卫鼎发现

1975年2月的一天,陕西省宝鸡市岐山县董家村有村民在平整土地时无意间挖到了一个窖穴,透过洞口往窖穴里看可以隐约看到里面横七竖八地摆放着很多青铜器,其中有一件青铜器便是眼前看到的这个五祀卫鼎。

文物鉴赏

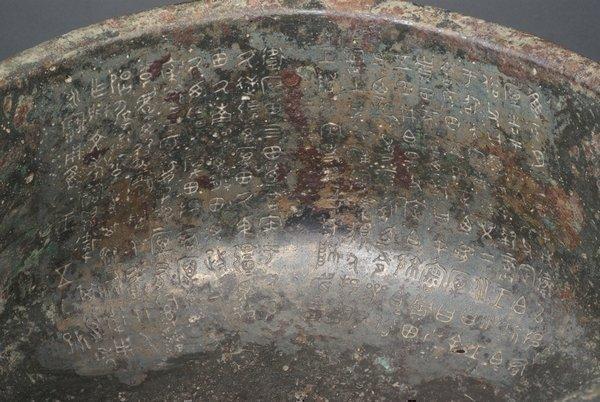

原藏岐山县博物馆,现收藏于陕西历史博物馆,为国宝级文物。鼎通高36.5厘米,口径34.3厘米,腹深19.5厘米,重11.5公斤。双立耳,三柱足,口平沿外折,下腹向外倾垂,鼎外底积结着厚厚的一层烟炱,口沿下饰以细雷纹填地的变形兽体纹(窃曲纹)。鼎造型虽纹饰简洁,造型简单,但腹内铭文具有无与伦比的历史价值,被誉为“青铜史书”。

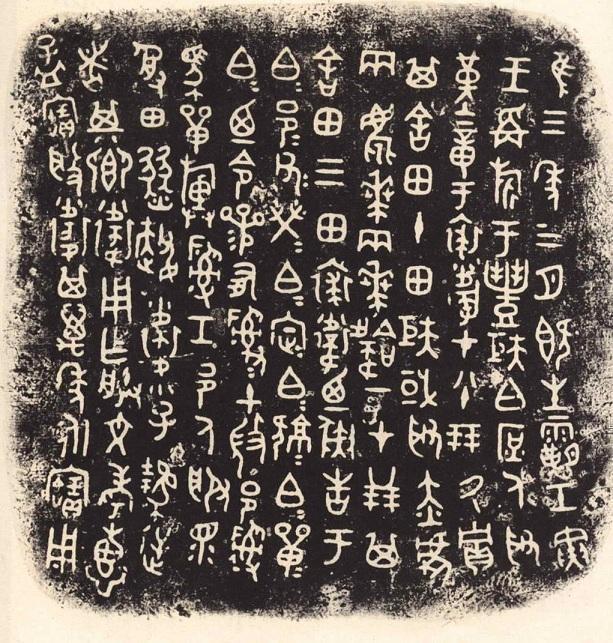

内壁铸有铭文19行共207个字,记录的是西周中期的一件土地交易事件。

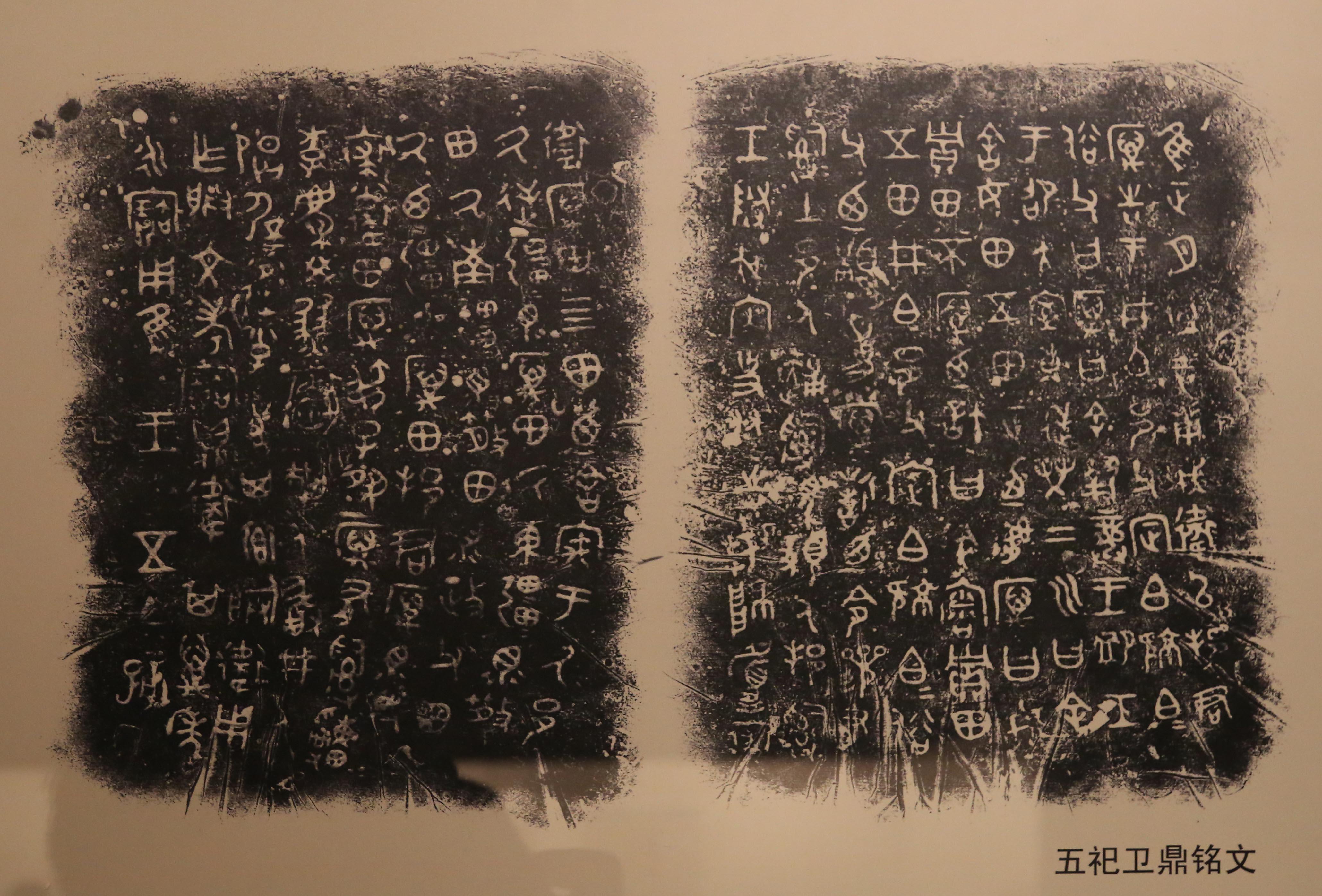

五祀卫鼎铭文

隹(唯)正月初吉庚戌。(1)卫目(以)邦君厉告于井(邢)白(伯)、白(伯)邑父、定白(伯)、黥白(伯)、白(伯)俗父,(2)日:“厉日:‘余执弊(恭)王即(恤)工(功)于邵(昭)大(太)室东逆,焚(营)二川’。日:‘余舍女(汝)田五田。”’(3)正乃咝(讯)厉日:“女(汝)寅(赎)田不(否)?”(4)厉乃许日:“余窖(审)寅(赎)田五田。”(5)井(邢)白(伯)、白(伯)邑父、定白(伯)、黥白(伯)、白(伯)俗父乃颧(讲)。吏(使)厉誓。(6)乃令参(三)有嗣(司):嗣(司)土邑人越、嗣(司)马婚人邦、嗣(司)工陲(随)矩、内史友寺刍,帅属(履)裘卫厉田三(四)田。(7)乃舍寓(宇)于早(厥)邑:早(厥)逆(朔)强(疆)累厉田、早(厥)东强(疆)累散(散)田,晕(厥)南强(疆)累散(散)田,累政父田,晕(厥)西强(疆)累厉田。(8)邦君厉累付裘卫田。厉吊(叔)子娩(夙)、厉有嗣(司)醒(申)季、庆癸、燹(豳)衷(表)、彻(荆)人烈(敢)、井(邢)人偈犀(辟),卫小子者甘(其)卿(飨)彻。(9)卫用乍(作)觖(朕)文考宝鼎。卫甘(其)万年永宝用。隹(唯)王五祀。

铭文大意

西周恭王五年正月裘卫为了在昭王太室东北营治二川(泾水和渭水),准备用自己的土地五田 (五百亩)交换厉的土地四田(四百亩)。他把这件事情报告给刑伯、伯邑父、定伯等大臣,这些执政大臣向厉讯问,厉也表示同意,并立了誓,大臣便命令三有司(司徒、司马、司空)以及内史实地勘查,划定地界,办理了交付手续。

五祀卫鼎铭文价值非凡

“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”,井田制是周朝初期的土地制度,周天子是全国土地和人民的最高所有者。周王把土地和农奴分封、颁赐给诸侯,叫做“授民授疆土”。诸侯再把封区内的土地分赐给自己的卿大夫以及士。受封的各级贵族成为封地的实际占有者或使用者。因此,井田制具有国家土地所有制的性质,诸侯可世代享用,要向周王交纳贡赋;奴隶在井田上集体耕种。但土地不能随意转让、买卖,这叫做“田里不鬻”。

但从这篇铭文反映出西周中期,土地所有制开始发生变化,部分土地实际上已属私有,但土地的转让、交换、买卖,仍需通过王朝重臣。说明贵族对土地的处分已得到制度上的默认。周王虽把土地分封给各级奴隶主贵族,但这些封地名义上仍属周天子,受封者不得买卖和私自授受,但至少在周恭王时期,周代的这一礼制已发生了动摇和破坏。周初时由于文、武、昭、穆各王不断扩展疆土.周王朝占领了大片土地并分封给诸侯。但到后来,这种“日辟国百里”的局面则一去不复返。周王朝的土地不再增多,反而由于北方少数民族的进攻而不断减少。与此同时,受封的奴隶主贵族由于生活安逸而日益骄奢,致使土地荒芜,积蓄耗尽。

五祀卫鼎腹内的铭文对土地变更的契约内容记述较详,有立契时间、缔约双方名字、标的、契价和交割、见证人等内容。它是研究西周中期土地制度、法律情况的第一手资料,对史学界和法学家都具有极高的科学价值。不仅可以使我们了解西周中期土地占有形态,同时对于研究西周中期的社会经济状况以及当时社会内部正在孕育的历史变革具有重要的意义.

同时这篇铭文中有确切纪年,在它的铭文中有“余执恭王恤功”的“恭王”(恭王在世之称)和执政官姓名,因而推断五祀卫鼎是裘卫在恭王五年正月所作的鼎,因此五祀卫鼎是判断西周中期青铜器的标准器,非常珍贵。

陕西出土的有铭文青铜器达2500件,铭文总数达41000余字,有《尚书》遗篇之称。五祀卫鼎和其他众多青铜器一样用无声的语言向人们讲述千年尘封的历史。

看看五祀卫鼎的如何给我们

还原当时的司法审理程序

经过文物学家的研究,五祀卫鼎铭文所反映的因为土地补偿引起的违约案件审理程序如下:

1.原告上诉并陈辞

五祀卫鼎中,卫作为原告把邦君厉控告到邢伯、伯邑父、定伯、黥伯、伯俗父等执政大臣那里,

并作了陈辞。卫说:“……”厉说:‘我办理恭王勤政的事,在昭王的太室东北治理两条河流(要占用你的……为补偿)。’’(我答应了他,但是他现在没有把田给——我)”。

2.司法官讯问被告

五祀卫鼎中,执政大臣们作为司法官讯问了被告厉。讯问的内容是:“你补偿田地还是不补偿?”

3.被告陈辞

五祀卫鼎中,被告厉承诺说:“我确实要补偿卫五百亩田。”

4.司法官对案件作出仲裁

五祀卫鼎中,邢伯、伯邑父、定伯、黥伯、伯俗父等执政大臣作为司法官就厉补偿土地给裘卫一事作了仲裁,经过和议,由原来的补偿五百亩改为补偿四百亩,并叫厉立了誓。

5.司法官命令三有司踏勘田界

五祀卫鼎中,邢伯、伯邑父、定伯、琼伯、伯俗父等执政大臣作为司法官命令三个职官:司徒邑人趣、司马颞人邦、司工附矩和内史友寺刍,带领着大家去踏勘给裘卫的厉所管辖的田地四百亩,并为这个邑里定下了四界。

6.被告方到场付田,并由家臣辅佐完成付田仪式

五祀卫鼎中,邦君厉到场付给裘卫田,厉叔子夙、厉家的管事申季、庆癸、燹表、荆人敢、邢人偈辅佐他们的君主厉完成付田仪式。

7.受田方的家臣出面宴请并礼送参与此事者

五祀卫鼎中,卫小子者其负责举行宴会并送礼。

8.史官将案件登记在案

五祀卫鼎中,与三有司一起踏勘田界的内史友寺刍,应该就是负责案件登录工作的。内史友,见于《尚书·酒诰》,“在金文中寮与友并称,寮友都是部属、助手之称"。

9.受田方将约契内容铸造在青铜器上

五祀卫鼎中,受田方是卫,卫将约契内容铸造在青铜器上,“卫用作朕文考宝鼎,卫其万年永宝用”。

感觉是不是和我们现在的审判程序很相似呢?

五祀卫鼎的主人及其兄弟们

西周最早下海的那个人,他巧妙的挖到了第一桶金

1975年农历初二,正是春耕之际,宝鸡扶风县董家村的农民白明科一早套牛去犁地,在犁地时意外发现了埋藏在地下的宝贝,这就是著名的董家村窖藏。五祀卫鼎及其主人裘卫先生也就这样和我们见面了。

董家村窖藏一共出土了裘卫家族37件青铜器,除了五祀卫鼎,这37件青铜器中还有三件宝贝:廿七年卫簋,三年卫盉,九年卫鼎,他们一起被人们称为“裘卫四器”。而根据这些青铜器铭文记载,我们认识了裘卫是什么样的人,他是如何发家致富的。

裘卫只是西周恭王时期的一个小人物。卫,是他的名字。裘”的本义是动物皮毛,皮衣,在里是一种官名,即《周礼》的司裘。《周礼》记载,司裘的职务是“掌为大裘,以共(供)王祀天之服。中秋献良裘,王乃行羽物。季秋献功裘,以待颁赐,……凡邦之皮事掌之。”司裘的属官有掌皮,掌皮的职务是:“掌秋敛皮,冬敛革,春献之,逐以式法颁皮革于百工;共(供)其毳( cui)毛(鸟兽的细毛)为氈(同‘毡’),以待邦事。”由此可知,裘卫是西周王朝一名掌管皮裘生产的小官。

我们知道,在夏商周时期,青铜意味着权利,是高贵身份的象征。只有王公贵族才能享用青铜器物。普通百姓与青铜没有任何联系。

那为什么一个管理皮毛的小人物,制作了那么多青铜器呢?他是怎么做到的呢?他原来利用职务之便,跟有领地的奴隶主贵族进行交换,才拥有大片原本属于奴隶主贵族的田地和林地,所以很富有。

裘卫四器里,廿七年卫簋是制作最早的一件器物。西周穆王二十七年,当时裘卫还没有启用“裘”这个姓,他受到周王册封,后来到周王室去做“司裘”这个官。卫簋上铭文记录了卫受到周天子召见和封赏的故事, 卫把此美好的日子制簋以示纪念。从这点可以看出,卫崭露头角的日子即将到来。

廿七年卫簋,通高23cm、口径22.6cm、腹深11.4cm。重5.7公斤。侈口,圈足,有盖。盖冠作圈状,长舌兽首耳,有珥,下腹微向外倾垂,颈部饰以云雷纹填地的窃曲纹,窃曲纹之间用兽头相隔,下有阳弦纹一道;盖上饰窃曲纹,圈足饰弦纹一道。器与盖各铸有相同的铭文73字,记述周王召见裘卫并赏赐命服等。

三年卫盉

接下来是三年卫盉。卫盉铭文记载了恭王三年三月壬寅日这天,周王在丰邑举行建旗仪式,矩伯派人到裘卫那里用十田换取了价值八十朋贝的瑾璋,又用三田换取了价值二十朋贝的玉虎一对、鹿皮披肩一对、杂色蔽膝一个。交换由伯邑父等五位大臣主持,并由三有司具体执行受田过程。裘卫的下属迎接并宴请了这些官员和矩伯的代表。矩伯能找裘卫求借,可见裘卫当时已不是一般人,他为周王室所管理的皮毛生意,应该是蒸蒸日上。

三年卫盉,通高29厘米,口径20.2厘米,重7.1公斤。束颈,口沿外侈,有盖,鼓腹,连裆,足作圆柱形,管状长流,鋬为长舌兽首状,盖与器以链环相接。盖沿及器的颈部均装饰着垂冠回首分尾的夔龙纹,流管装饰三角雷纹,是西周恭王时期铸造的温酒器,盖内铸铭文132字,记述裘卫用玉器及礼服向矩伯换取十三田的经过,对研究西周中期土地制度变化有重要价值。

裘卫与矩伯的交易是在三位官员的监督下进行的。西周时期,普天之下莫非王土,土地所有权归周天子,诸侯不许随意买卖土地。但是胆大的裘卫,却把周天子身边一个顾命大臣的土地以合法的手段搞走了。可见小官吏裘卫,不仅胆正而且聪慧过人。

裘卫正是看中了矩伯的窘困,空有贵族的头衔,却已是入不敷出。事后,矩伯有心想把土地向裘卫要回来,那麽,再次朝觐天子时,玉璋哪里来,裘皮服饰哪里来,还不是要向裘卫求借吗?没有对等的实物可以偿还,只有把土地换给狡猾的裘卫。

西周时期的土地是整个王朝的政治基础,周王把土地分封给各级奴隶主贵族,并有权把分封的土地收回重新分配。受封的贵族是没有权利买卖土地的。记录在卫盉上的土地交易是西周王朝走向衰微的标志,而裘卫的发家史将刚刚拉开序幕。

五年卫鼎(五祀卫鼎)

到了西周恭王五年,裘卫奉命“营二川”--即承包了二川工程,要占用贵族邦君厉的田地。开始双方已谈好,谁知邦君厉中途反悔。于是裘卫向周王的五位大臣申诉此事。经传证、查对,邦君厉承认了此事,执政大臣做了裁决,并让厉对此立下誓言不再违约。在司马、司空、司徒三位官员的监督下,丈量土地的小吏进行了测量,双方签字画押,裘卫用自己的五田对换了邦君厉的四田。这就是五年卫鼎上记载的事件。五年卫鼎既是上面说的五祀卫鼎。看似与三年卫盉上记录的故事相仿,土地的交易都是在有官员的监督下完成,那么裘卫得意之处在哪里呢?为什么记录在铜鼎之上呢?以我的拙见,裘卫的得意点是他打败了身份和地位都比自己高的邦君厉,那种小人得志的喜悦洋溢在文字里。由此可看出,裘卫不仅本职工作做得好,深得领导的赏识,而且他是人际关系学的佼佼者。

九年卫鼎

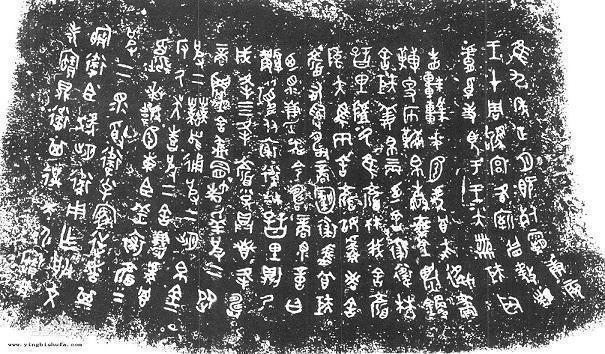

裘卫四器里的最后一件九年卫鼎,铭文记载更让人不能小看裘卫。十九行195字,记录了裘卫与矩伯的另一次利润颇丰的交易内容。

九年卫鼎通高37.2厘米,口径34.5厘米,腹深20厘米,重15.25千克,形制和纹饰与五祀卫鼎相同,只是大小不同。腹内铸铭文195字,记述裘卫用车及车马饰等换取矩的下属颜的一块林地之事,是目前仅见的关于西周林地交换的资料。

(九年卫鼎铭文)

西周恭王九年正月,周天子在驹宫举行盛大的接待礼,接见眉敖(微国国君)派来的使者。矩伯为了参加典礼,向裘卫借了一辆好车以及配套设备和车马饰具。裘卫还给了矩伯夫人三两帛(丝织物)。矩伯就把自己的一片林地给了裘卫。林地里有一片颜氏的树木,裘卫又送给颜家主人两匹马,夫人青黑色服装一件,给管家送了貉皮袍和罩巾,让他踏勘矩伯移给的林地,确定四周范围。当时在场的许多人,包括经办人,裘卫都送了大大小小的礼物,送给冒梯公羊皮两张、上等毛皮两张,送给业两块儿鞋筒子皮,送给朏一块儿银饼,送吴喜皮子两张,送中间人濂一套虎皮罩子,送东臣一件羔羊皮袍。一番请客送礼之后,这次交易在没有官员的监督下,顺利完成了,人人皆大欢喜。

为什么裘卫有这样的胆量敢于漠视王权?我们从中可以窥到“周初制定的王权土地所有制逐渐崩溃,周王无法阻挡土地兼并对西周王朝的蚕食,这个社会也就不再是人们想象中的礼乐之邦,而已经变得危机四伏。”

董家村窖藏一共出土了裘卫家族37件青铜器,其中32件有铭文。根据铭文记载,裘卫的后代社会地位一代比一代高,甚至他的曾孙女嫁给了周王室姬姓的头等世家。

裘卫的人生轨迹浇铸在了这些青铜器上,先不论裘卫此人的所作所为,但是他记录的青铜档案,为后人留下了研究西周社会政治经济文化的宝贵财富。当然裘卫并没有想到这点,他的意图在于制作青铜器物,为子孙留下他光宗耀祖的业绩,让子孙们永远牢记家族的荣耀。

我们可以这么说:裘卫是西周时期最早下海的那个人,他巧妙的挖到了第一桶金。

你不得不佩服裘卫。裘卫正是利用掌握着的“司裘”一职,瞅准时机,为自己换取了大面积的耕地,奠定了家族发展基础。通过对他人的盘剥以及适时的经营之道,裘卫家族经过几代人的努力囤积了大量的财富,富甲一方。成为名声显赫的大贵族。

而正是这些宝贵的青铜档案,让我知道了裘卫是谁,同时也让我了解到,表明至少在西周中期,土地私有和买卖情况已经非常普遍。西周末年,原本全部属于周王室的土地,越来越多地归为私有。周王的威信也和他的土地一样越来越少。曾经那些一呼百应的周王形象,也渐渐被人们遗忘。日益衰弱的王室,众多强大的诸侯,西周王朝走到了命运的关口。